把一块块不起眼的礁石,变成了真正的海上岛屿。

修机场、建码头、装雷达,甚至还能种菜、发电、生活!

现在回头看,才发现我国已经在南海吹填了这么多岛,海上阵地越来越稳。

而水面之下,也在酝酿一场巨变,意义重大。

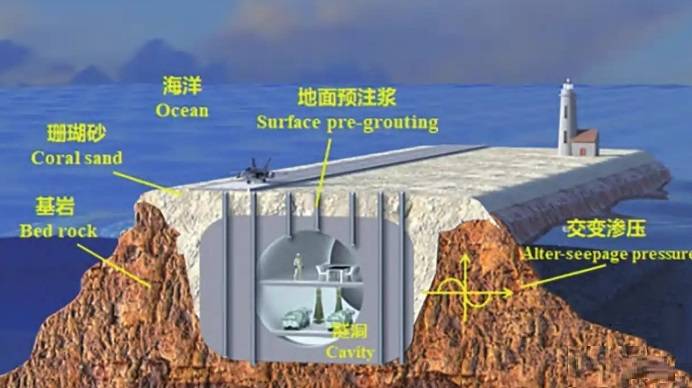

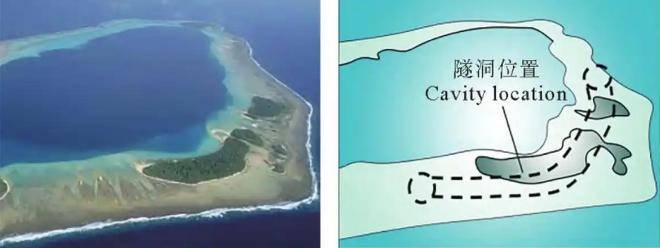

中国海洋大学科研团队研发出了一项堪称填岛革命的新型工法:“浆液固化+隧道支护”。

这一技术在传统人工岛建设中首次突破了软珊瑚沙层的承载瓶颈,使得更多岛礁具备高强度、抗侵蚀能力和耐久性。

技术原理并不神秘。

在软沙层内注入含有细水泥颗粒的浆液,使基础变得岩石化,随后下方再建隧道支护。

该技术目前已经率先落地于西沙美济岛、永暑岛和渚碧岛等人工岛,大大提升了岛礁的稳固性和建设效率 。

这意味着,未来的南海人工岛不仅面积会变大,功能更会进一步扩展。

在岛体下方建造地下航站楼或者军事防护隧道,在台风来临时起到出色的避风、避弹作用。

也正因如此,未来的南海岛屿包括军事设施、生活保障以及地下掩体,都有可能实现跨越式发展。

随着这一新型填岛技术的投入使用,中国在南海的岛礁建设不再是点式突破,而正迈向系统布局。

这些岛屿不仅见证着我国在南海的深耕布局,也各自承载着不同的功能定位与意义。

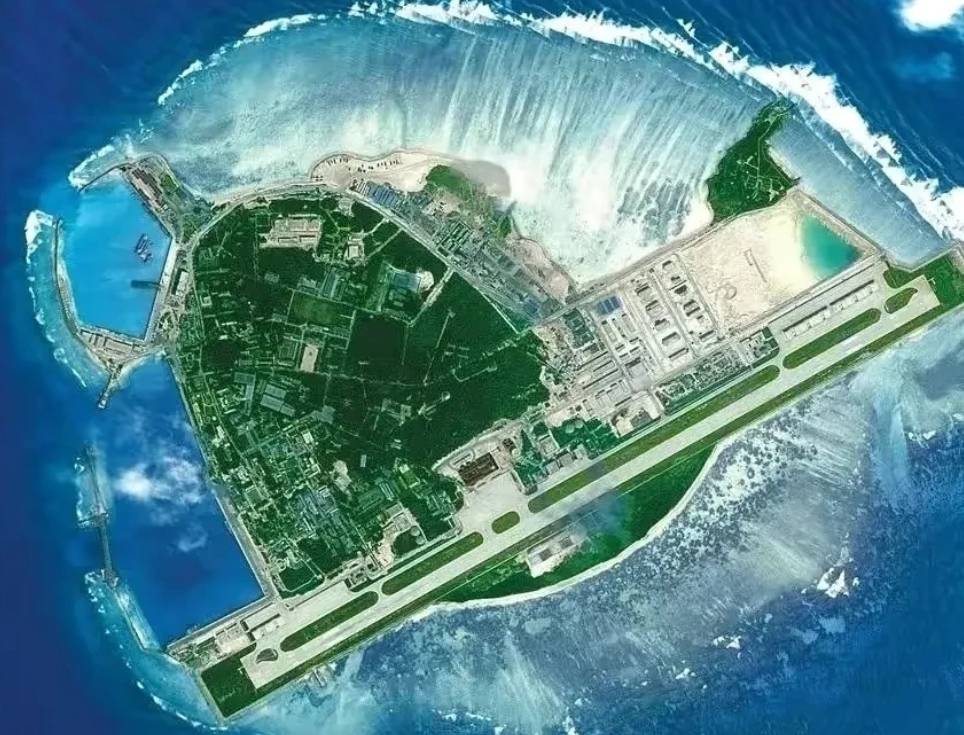

美济岛是南沙群岛中面积最大的人工岛,东西长约9公里,南北宽6公里,总面积达5.66平方公里。

填岛工程于2015年1月启动,10月基本完成。

随着后续港口、灯塔、医院、体育场、游泳池等设施陆续完工,该岛已经具备现代化城市功能,被形象地称为永不沉没的超级航母。

美济岛处于牛轭礁、安达礁、仙宾礁等十九号岛礁中心,构成环形保护。

岛屿周边32至36公里距离内的海域,一旦发生事件,岛上部队可迅速兵力部署,形成高效响应链。

永暑礁原本规模微小。

但自2014起中国迅速进行吹填扩张,最终形成陆地面积约2.8平方公里的人工岛。

面积约等于110艘尼米兹级航母甲板总和,因此被昵称为110艘不沉航母。

该岛建设速度极快,仅八个月就完成基础吹填。

医疗、气象、电力设施等陆续添建,如今堪称成熟岛屿。

和平时期是监测哨,战时就是堡垒,不仅具备民用功能,更可快速转换为军事支点。

渚碧岛地处南海南北航道交界处,战略价值显著。

岛上大规模填岛造城,建筑约400栋。

学府风格,蓝顶白墙甚为醒目。

从航空侦察到对中业岛群的管控,渚碧岛已成为中国城堡。

不只是简单的军事据点,是资源开发与海洋管控的多功能中枢。

面对岛屿建设,中国始终坚持历史依据,强调对南海地区的合法主权。

主张南海应由中国自主开发。

为此中国采取了包括谈判、仲裁、巡航、军事演习等多种手段,持续表达其核心利益和立场,不断增强影响力。

这种稳步推进的战略布局,既彰显了中国的决心,也在一定程度上对外部势力形成了震慑。

具体到实践层面,中国通过对关键岛屿的持续建设与功能拓展,将上述战略意图转化为现实成果。

这些岛屿不仅承担着主权宣示与海上维权的职责,也逐渐发展成为集军事、行政、民生、科研于一体的综合支点。

永兴岛作为中国在西沙群岛的制高点,1970年代起即有军事驻守。

2012年三沙市挂牌后,岛上填海面积扩大至3.16平方公里,之前与石岛孤立分开,如今成片相连。

岛上具备办公楼、邮电局、银行、商店、医院等生活设施。

还有气象站、海洋监测站等专业机构,几乎是一座自给自足的南海小城。

华阳岛位于南沙最南端,填岛工程于2013年启动,仅半年内从篮球场般大小扩建到0.28平方公里。

岛上已建高塔式综合大楼、直升机坪、港口、通信基站、灯塔以及淡化、发电设施。

生态监测、护航、救援等和平任务功能齐全,成为南沙沿线重要哨兵。

赤瓜岛曾是1988年中越海战的焦点,如今演变为设施齐备的现代人工岛。

2013年填岛以来,新增光伏、风力发电、海水淡化、通讯塔、泳池、菜园等设施,生活环境焕然一新。

岛上绿树成荫,宛如生态明珠。

从当年弹雨洗礼到今天的绿意盎然,赤瓜岛已完全转型为战略与生态兼顾的新岛屿代表。

展望未来,南海岛礁建设依然是中国海洋战略的重头戏。

技术、战略和生态的融合将是关键。

随着岛礁建设的不断推进,填岛技术和岛屿功能上不断创新,未来的岛礁不仅会更大、功能更全,还可能有更多隐蔽性布局。

有些邻国和国际力量对这些岛礁建设有不同意见,但中国通过不断增强硬实力和软实力,把这些岛屿变成了南海博弈中不可忽视的筹码。

未来也可能会更多关注生态保护,推动像人工珊瑚区建设和海洋牧场修复这样的项目,尽量减少填岛对环境的影响,做到战略目标和生态可持续并行。

南海的治理也有可能朝着更多的合作方向发展。

共享环境信息、联合巡查和应对海上灾害等。

逐步推动区域合作,化解一些不必要的紧张气氛。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏